Histoire de Prémont

Prémont est un beau village dans le nord de l’Aisne, à la limite du département du Nord, agréablement situé sur un plateau élevé, dominant toutes les collines qui l’entourent. Son territoire, dont il occupe à peu près le centre, présente une étendue de 3,6 km du nord au sud et de 3,1 km de l’est à l’ouest pour une superficie de 12,21 km².

Localisation de Prémont sur la carte de France

L’histoire de ce village est marquée, du fait de sa position géographique, proche de certaines frontières historiques, par les batailles incessantes et les invasions barbares qui dévastaient la région (guerre des Gaules, guerre de cent ans, guerres de religion, guerre franco-espagnole, guerre de la Première Coalition, guerre franco-prussienne, Première et Seconde Guerre mondiale).

Sommaire

1 Toponymie 1.1 Formes anciennes 1.2 Étymologie 2 Préhistoire 3 Antiquité 3.1 Les Celtes 3.2 Époque gauloise et romaine 3.3 Les invasions barbares 4 Moyen-Âge 4.1 Les Mérovingiens 4.2 Les Carolingiens 4.3 Les Vikings et les Huns 4.4 Création prairie du Cambrésis 4.5 Nouveaux troubles 4.6 Croisades 4.7 Guerre de cents ans 5 Temps modernes 5.1 Charles Quint 5.2 Guerres de Religion 5.3 Louis XIV 5.4 Troubles avant-coureurs de la Révolution 5.4.1 Droit banalité 5.4.2 Impôts 5.4.3 Dépense inutile 5.4.4 Aucune réforme 6 Époque contemporaine 6.1 Révolution 6.2 1er Empire 6.3 Industrialisation 6.4 Petite vérole et choléra 6.5 Guerre de 1870 6.6 Première Guerre mondiale 7 Patrimoine et culture locale 7.1 Château de Prémont 7.2 Église Saint-Germain 7.3 Moulin à vent 7.4 Hôpital de la Maladrerie 7.5 École 7.6 Chapelle de Notre-Dame des sept-douleurs 7.7 Prémont British Cemetery 7.8 Mémorial de la libération 8 Sources et référencesCes événements rendaient aux habitants l’existence impossible, mais ils furent preuve d’un véritable courage en revenant, après chaque traité de paix, cultiver à nouveau les campagnes que les ennemis, et même les alliés avaient entièrement dévastées.

Toponymie

Formes anciennes

Le village apparaît pour la première fois au XIe siècle sous le nom de Petrosus-Mons dans un cartulaire de l’Abbaye d’Homblières. Son nom évoluera de nombreuses fois : Castrum Perreumont (cette appellation montre que le village devait posséder un château), In territorio de Peereumont, Pereumont (1207), Petrosomonte (1279), Perreusmont (1362), Preumont, Prémont-en-Cambrésis (1508), Presmont (1540), Petrosum montem, Perreumont-en-Cambrésis (1564) et aussi Premont, sans accent (carte de Cassini du XVIIIe siècle)1.

Etymologie

Son nom viendrait de sa situation et de la nature de son sol. Prémont vient du latin petrosus mons, petrosus signifie pierreux ou rocheux et mons désigne la montagne ou tout simplement un mont. Ainsi, les premiers autochtones construisirent des huttes sur un lieu élevé et pierreux qui donnera le nom Prémont. L’altitude minium est de 112 mètres et 165 mètres maximum.

Préhistoire

La région de Prémont était depuis très longtemps occupée. À la fin du XIXe siècle, beaucoup de recherches archéologiques ont été menées sur le territoire de Prémont. On y trouva de nombreux éclats de silex moustériens en surface appartenant à l’ère du paléolithique moyen (entre environ 350 000 et 45 000 ans av. J.-C.)2, dont une pointe-racloir, peut-être aurignacienne (entre environ 43 000 et 31 000 ans av. J.C.)3.

Pointe-racloir découverte à Prémont

Antiquité

Les Celtes

Les Celtes ont transmis comme objet de leur industrie, que deux haches en silex, trouvées dans le bois de Prémont, au lieudit la Voie du Champ Claudine et une borne située près du bois de Fervaque, défriché depuis, laquelle paraît indiquer la sépulture d’un chef de tribu.

Époque gauloise et romaine

À l’arrivée des Romains, le peuple Viromanduens occupait le territoire de Prémont. Jules César, après avoir défait les Nerviens sur les bords de la forêt charbonnière qui s’étendait depuis le Vermandois jusqu’à Mons, créa dans les contrées voisines un grand nombre d’établissements militaires assis au sommet ou sur le versant des collines, et destinés à assurer ses conquêtes. Lors de prospection au XIXe siècle, les archéologues recherchaient l’emplacement de colonie romaine et agricole, assis à mi-côté sur la pente de la colline4.

À Prémont, il existait une ancienne voie romaine reliant Vermand à Bavay (aujourd’hui la D932), séparant Prémont de Serain et Elincourt de Maretz. Elle était construite en silex et était parfaitement entretenue encore au XIXe siècle. On donne le nom de « chaussée Brunehaut » dès le Moyen-Âge à ces routes rectilignes, qui est l’une des plus longues lignes droites de France (54 km). Elles semblaient relier les cités de la Gaule Belgique. Il s’agirait d’une voie gauloise, peut-être établie sur des pistes néolithiques, restaurées et entretenus par les Romains5. Il existait aussi une autre ancienne voie romaine qui passait par le lieu-dit Archie à Bohain, traversait le bois de Prémont et venait aboutir à cette voie militaire. Elle a dû servir au transport des moellons et de la chaux pour la construction des routes. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un chemin agricole.

Carte de Cassini du milieu du XVIIIe siècle

Le long de cette route stratégique dans un rayon de trois à quatre cents mètres, on y trouva lors de labour des débris de vases, de larges tuiles, et même des fondations de constructions, ainsi que des meules des moulins à bras dont se servaient les anciens agriculteurs, qui dateraient tous de l’époque romaine. On découvrit également des médailles à l’effigie d’empereurs romains. En 1855, au lieu-dit le Petit Chemin de Saint-Quentin, les moissonneurs ont trouvé 19 monnaies de l’empereur Posthume (260-269) et plus tard deux petits bronzes de Constantin (306-337) au tumulus6. En 1869, lors des fouilles faites à l’occasion de la construction du chemin de Vaux-le-Prêtre à la chaussée de Brunehaut, on y trouva deux vases, l’un en terre noire renfermant des ossements, l’autre en terre frise contenant, en outre, une pièce à l’effigie de Néron (54-68), une fiole en verre blanc et un griffon en bronze7.

Les invasions barbares

À partir du IVe siècle, les peuples Alains, Goths, Huns et Francs se livrent à des pillages et à des razzias en faisant régner la terreur. Les villes furent particulièrement affectées.

Vers le milieu du Ve siècle, les Francs saliens, sous la conduite de leur chef Clodion dit le Chevelu, pénétra et s’empara des régions du Cambrésis et de l’Artois méridional. Il fonda ainsi un petit royaume franc dont héritera Clovis Ier. Prémont passa sous le contrôle de ce nouveau chef. La ville, étant limitrophe de l’empire romain de Valentinien III, dû subir beaucoup de la soldatesque.

Moyen-Âge

Les Mérovingiens

Clovis protégea dans le Cambrésis le rétablissement de la religion chrétienne qui y était déjà pratiquée sous la domination romaine, mais y prend une plus grande ampleur sous son règne. Prémont suivit aussitôt ce mouvement, et plus tard son église fut mise sous l’invocation du culte de saint Germain. En 486, le dernier représentant de l’Empire romain dans la région fut défait à Soissons par Clovis8. Toute la région passa sous le contrôle des Francs. Prémont dépendait de la Neustrie ou de l’Austrasie en fonctions des luttes dynastiques au cours du temps. En 570 à 610, une guerre civile opposa ces deux états. Prémont fut aux limites de ces deux pays et elle fut donc le témoin et le théâtre de période d’hostilités9.

Au nord de Prémont, à proximité de Serain, en 1878, toujours sur le bord extrême de la voie romaine, les laboureurs avaient toujours constaté à très peu de profondeur, la présence de sarcophages en pierre indiquant le lieu d’un ancien cimetière. Lors de fouilles, la majeure partie des sépultures avait été violée et celles qui étaient intactes ne renfermaient que des squelettes sans le moindre accessoire dans la position naturelle. Les cercueils étaient tous remplis de terre même ceux où le couvercle était bien en place. Il y avait quelques grains de colliers en pâte de verre, des armes, des ustensiles grossiers, quelques débris de boucles en fer et en bronze. Quelques-uns de ces cercueils étaient faits dans une pierre calcaire blanche, dont les gisements les plus rapprochés sont sur les bords de l’Oise à une distance d’au moins 70 km10. Ce cimetière extra-muros, les corps enterrés les bras les longs du corps et les belles pierres des sépultures étaient courante pour les rites funéraires chez les Mérovingiens. Il s’agirait peut-être de mercenaires Francs, car dans la seconde moitié du IVe siècle, lorsque le péril germanique se faisait plus menaçant, l’Empire romain faisait appel à des auxiliaires germains comme combattants. Ils n’étaient pas incorporés dans l’armée, mais dispersés dans les campagnes pour contrôler des points stratégiques. Leur présence est attestée par des sépultures particulières et nombreuses dans l’Aisne11.

Les Carolingiens

Prémont sera ensuite sous domination des rois Carolingiens jusqu’aux héritiers de Charlemagne. À la mort de son successeur, Louis le Pieux dit le Débonnaire, le partage des domaines alors considérés comme privés, sera divisé par le traité de Verdun en 843. Les petits-fils de Charlemagne se partagèrent ces territoires à l’aide d’une frontière naturelle le fleuve de l’Escaut qui perdura pendant huit siècles, séparant le royaume de France et l’Empire. Prémont se situant à moins de 10 km à l’est de la source de l’Escaut, le territoire passa sous l’emprise de Lothaire, qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique. Une nouvelle fois, sa position sera l’enjeu d’affrontements perpétuels12.

En 870, lors d’une assemblée par Charles le Chauve à Cambrai, fut décidé la création de chefs sous le titre de comtes de manière héréditaire, afin d’assurer la défense du territoire contre les invasions.

Les Vikings et les Huns

En 850, bien qu’éloignés des côtes, les Vikings mirent à feu et à sang le Cambrésis sans épargner Prémont. Probablement, une nouvelle fois trente ans plus tard. De même lors de l’invasion des Huns en 953, mais échouant à faire le siège à Cambrai, ils pillèrent et incendièrent les environs.

Création prairie du Cambrésis

Suite à l’échec des comtes de protéger le pays contre les invasions barbares, Cambrai fut le théâtre des rivalités entre le comte et l’évêque, jusqu’à l’arbitrage d’Otton Ier, empereur et fondateur du Saint-Empire romain germanique, en 948 fasse de l’évêque Rotard comte du Cambrésis. Cumulant, les pouvoirs spirituels et temporel, le Cambrésis devient une principauté ecclésiastique indépendante mais rattachée au Saint-Empire. Otton, voulant assurer l’appui de l’évêque et de ses successeurs, créa douze prairies attachées à certaines terres nobles et héréditaires. Cette nomination avait lieu chaque fois qu’un nouvel évêque était appelé au siège de Cambrai. Ces pairs, qui formaient pour ainsi dire un sénat, et qui gouvernaient les états avant que le comté de Cambrai eût été donné aux évêques, étaient défenseurs nés du prélat, et lui devaient hommage et fidélité. Ils étaient obligés d’assister annuellement, en l’église métropolitaine, à la procession qui se faisait le jour de la Chandeleur, revêtus de leurs manteaux et cotte d’armes, le heaume en tête et l’épée de cire blanche en mains, armoiries, dont ils faisaient offrande à la messe solennelle. Ils y étaient précédés chacun de deux écuyers qui portaient leurs bannières peintes et ornées de leurs armes13.

Vers 983, Prémont fut l’une des douze terres nobles érigées en pairies (Niergnies, Rumilly, Audencourt, Marcoing, Cantaing, Blaregnies, Cauroir, Esnes, Cuvillers, Montrécourt et Bousies) dépendant de l’évêché de Cambrai. Cette terre portait de gueule à trois chevrons d’or, à la bordure d’argent, et criait saint Aubert.

Emblème de la prairie de Prémont

Nouveaux troubles

En 995, Herluin le nouvel évêque fut appelé au siège épiscopal de Cambrai et fut sacré à Rome par le pape Grégoire V. À son retour, il trouva tous ses biens pillés par différents seigneurs et principalement par le redoutable Watier, chatelain de Cambrai. Le pape rendit une sentence d’excommunication contre les usurpateurs, ce qui donna une frayeur à plusieurs. Ils remirent les biens à cet évêque. Arnould, comte de Cambrai, étant mort sans lignée, l’empereur Henri II donna le comte de Cambrésis à l’évêque et obligea en 1007, les seigneurs qui étaient issus ou alliés à la maison d’Arnoul, de renoncer à toutes les prétentions qu’ils pouvaient avoir sur ce comté. Parmi eux, Gossuin de Prémont qui se soumit à l’évêque Herluin et restitua les biens qu’il avait usurpés. Cette renonciation forcée remua pendant plusieurs siècles tout le Cambrésis et causa des ravages.

De nouveaux troubles vinrent encore affliger le pays en 1094. Une lutte éclata au sujet de l’élection du successeur de l’évêque Gérard II entre le clergé, la noblesse et le peuple. Après une année de discorde, le peuple impatient élut Manasse, mais le clergé élut Masselin. L’église de Cambrai se trouvant privée de chef, Foulque de Levin s’empara du palais et des revenus de l’évêché. Les riches seigneurs élevèrent des forteresses à Gouy et à Rumilly et réparèrent ceux de Walincourt, de Busigny et notamment Gilles le château de Prémont au mépris de leurs serments de fidélité envers l’Église de Cambrai. Ils firent hommage de leurs terres au comte de Flandre. Finalement, comprenant la nécessité d’un évêque à Cambrai, le peuple se rallia à la noblesse et au clergé.

Croisades

À la suite de la prise de Jérusalem par le célèbre Saladin, Richard Cœur-de-Lion et le roi de France Philippe-Auguste, se liguèrent pour aller au secours de la Terre-Sainte. Aussitôt que ce projet fut connu, seigneurs, bourgeois et paysans s’empressèrent de prendre la croix. Lors de la 3e croisade, on remarqua parmi eux Mathieu de Walincourt, dit de Prémont, Baudoin de Beaurevoir, Gui châtelain de Coucy, … Mathieu de Walincourt, à son retour et pour rendre grâce à Dieu d’avoir échappé aux désastres de ces lointaines expéditions, fonda dans Prémont la chapellenie de Sainte-Catherine-des-Terrages en 1202. Il s’enroula à nouveau dans la 4e croisade, mais ce brave Chevalier fut tué en 1205.

Guerre de cents ans

Au XIVe siècle, l’Europe voyait monter des tensions entre les rois de France et d’Angleterre au sujet des Flandres. Le 21 septembre 1433, les troupes de Charles VII, commandées par Etienne de Vignoles dit Lahire, s’emparèrent de la ville d’Apre puis la détruisirent. Ils brûlèrent les environs de Beaurevoir, de Clary et de Ligny. Ses troupes, notamment les Ecorcheurs, multiplia les actes de cruauté et les pillages. Prémont ne fut pas épargné, son moulin fut renversé et brûlé. La région était aussi durement touchée à plusieurs reprises par la peste noire14.

Après le retrait des Français en 1478, la neutralité du Cambrésis fut solennellement réaffirmée par l’Autriche et la France à plusieurs reprises.

Temps modernes

Les 100 ans de guerre entre les Impériaux et les Français ruinèrent le pays. Les moulins étaient détruits, les fermes abandonnées et les habitants mouraient de la peste. À Prémont, le chœur de l’église n’était plus entretenu.

Charles Quint

Charles Quint, empereur du Saint-Empire, entreprit des réformes administratives et d’inévitables tensions territoriales éclatèrent avec le royaume de France. Le 22 octobre 1543, François Ier après avoir fait camper son armée à Homblières passa par Prémont pour aller à Landrecies. La même année, Charles Quint décida de rattacher Cambrai à ses domaines, au motif que la ville n’avait pas respecté sa neutralité. Les affrontements seront durement ressentis dans la région : les bourgs sont pris et rasés, puis repris et reconstruits par l’autre, puis de nouveau rasés. En 1553, plus de 50 villages dans le Cambrésis fûrent brulés et deux forts pris et démolis15.

Prémont a dû avoir à souffrir des marches et contre-marches de cette soldatesque féroce et ivre de vengeance. Il est très probable que la ville fût incendiée par les troupes d’Henry II et que l’un des deux fort qui furent démolis soit le château de Prémont. Car les archives de la Seigneurie de Prémont ne commence qu’en 1556 et qu’il existe un gisement d’ossements, sur une longueur de cent mètres recouverts de 30 centimètres de terre, au pied des murs de l’ancien château et indiquerait en ce lieu une action meurtrière.

Guerres de Religion

Au XVIe siècle, le protestantisme se répandit dans la région comme une traînée de poudre, tant pour des raisons religieuses que pour des raisons politiques. Lorsque l’édit d’Ambroise du 19 mars 1566 fut signé, les protestant purent s’assembler pour l’exercice de leur religion et d’y faire le prêche dans toutes les campagnes . Les calvinistes de France, du Hainaut, du Cambrésis et de tous côtés, profitèrent de la faveur que leur accordait cet édit pour se réunir à Prémont et y faire le prêche et la cène à leur mode le 3 juin. C’est depuis là, comme de Saint-Quentin et de Laon, que venaient les prédicants qui allaient soulever le Cateau la même année16.

Les guerres de Religion ont également pour cause l’ingérence des pays voisins qui soutenaient les protestants et entretenaient le feu des troubles pour mieux affaiblir la France. Durant les années 1580, la France devint un terrain de combat où s’affrontaient Espagne et Angleterre par partis interposés. Le 3 décembre 1581, le comte de Chamois avec un nombre considérable de troupes s’avança du côté de Prémont. Il fut surpris par les escadrons de Roubaix, lancés à sa rencontre pour l’empêcher d’approcher trop de Cambrai. Les luttes furent acharnées, très peu parvinrent à s’échapper et presque tout ce qui ne fut pas tué fut fait prisonnier. Chamois voulut tenter de se défendre dans l’église, étant donné que le château de Prémont était en ruine, mais menacé d’incendie, il se rendit avec ses soldats. Au moins cinq cents Français ont péri dans les flammes. Il n’y eut que le comte de Chamois, le vicomte de Turenne, père du grand Turenne, le comte de Vantadour, Chappe, Lafeuillade et plusieurs autres officiers de distinction, furent sauvés à cause de la rançon qu’ils en espéraient. Le reste fut mis en fuite par l’infanterie de Roubaix, les autres furent hachés par ses cavaliers, très peu parvinrent à s’échapper et presque tous ceux qui ne furent pas tués furent faits prisonniers17.

À Prémont, les habitants se voyaient exposés aux courses continuelles de la soldatesque. Les campagnes étaient couvertes de soldats. Les voyageurs n’étaient plus en sécurité sur les chemins, on les dévalisait, on les faisait même prisonniers. Les paysans et les laboureurs qui avaient échappé aux armes espagnoles n’étaient pas épargnés par les troupes françaises. Un grand nombre d’habitants émigrèrent pour chercher un asile ailleurs, afin d’y respirer plus paisiblement. En 1587, pour comble de misère, une affreuse famine vint désoler le Cambrésis.

La guerre fut déclarée de nouveau en 1595, entre le France et l’Espagne. Le prince de Chimay attaqua le Catelet et s’en empara, après quinze jours de blocus. Deux mois après, Cambrai était assiégé par le comte de Fuentès. Cette ville capitula après deux mois de siège, et retomba ainsi que le Cambrésis, sous la domination espagnole. Prémont eut encore à souffrir comme beaucoup de localités du Cambrésis pendant ces marches et contremarches de troupes amies et ennemies. Dans ces temps-là, où la misère était si grande dans le Cambrésis, les laboureurs avaient bien de la peine à pouvoir terminer leurs labours et d’ensemencer leurs terres. Ils étaient surpris et emmenés prisonniers, et leurs chevaux enlevés.

Louis XIV

À partir de 1635, date à laquelle Louis XIII déclara la guerre à l’Espagne, il s’ensuivit une longue série de guerres qui allait de nouveau meurtrir le Cambrèsis. Certains habitants de Prémont s’étaient réfugiés à Cambrai et à Valenciennes. Le règne de Louis XIV était marqué par l’acquissions de nouveaux territoires. Après la prise de Cambrai par Louis XIV en 1677 le Cambrésis fut définitivement annexé à la France par le traité de Nimègue signé le 10 août 1678 et incorporé à la généralité de Hainaut et de Cambrésis dont la capitale était Valenciennes18.

En 1712, le Cambrésis jouissait d’une heureuse tranquillité sous la domination française, quand nos revers y amenèrent l’invasion d’une armée nombreuse composée d’Anglais, d’Allemands, de Hollandais et de Portugais, coalisés contre Louis XIV. Avant la bataille de Denain, les armées austro-hollandais passèrent à Prémont le 27 mai 171219. Prémont n’eut à souffrir que de quelques maraudages commis par les troupes alliées et d’un impôt servant à dédommager les cultivateurs qui avaient fourni des fourrages à l’armée française lors de son passage à Prémont.

Troubles avant-coureurs de la Révolution

Quelques décennies avant la prise de la Bastille, le peuple commençait à se lasser du régime féodal, des impôts toujours croissants et de la domination des nobles et du clergé. Les mauvaises récoltes et les intempéries aggravèrent la situation.

Droit banalité

Dans le courant du XVIIIe siècle, il y eut dans le Cambrésis, de nombreuses tentatives par lesquelles les paysans essayèrent de se soustraire aux exactions que la banalité du moulin seigneurial faisait peser sur eux, comme par exemple à Prémont et à Elincourt. Voir moulin à vent

Impôts

Si la population applaudit aux premiers décrets de l’Assemblée nationale, ce n’était pas qu’elle se souciait beaucoup de liberté, d’égalité et de fraternité, mais bien parce qu’elle avait pu se soustraire au paiement des dîmes, à la banalité du moulin et surtout à la taxe que le seigneur prélevait le quart du prix sur toutes les ventes, les donations, les échanges, et les successions.

En 1784, le vicaire de Prémont, Gobeau, en accord avec son curé, exigea un traitement de 100 livres pour dire ses offices les dimanches et fêtes de l’année, à une heure qui puisse faciliter aux fidèles de la paroisse d’assister à l’office divin. De là des rumeurs, des bruits, des désordres que la maréchaussée du Câteau fut impuissante à réprimer. Il fut établi un corps de garde près du presbytère, où 50 hommes montèrent la garde tour à tour jusqu’à ce que la tranquillité fût rétablie. Les mêmes désordres se renouvelèrent en 1789, il fut envoyé quatre dragons de Cambrai pour seconder la milice bourgeoise dans ses efforts à rétablir l’ordre dans Prémont.

Dépense inutile

En 1774, le seigneur de Prémont fit ouvrir une fosse espérant y découvrir de la houille, de la pierre à ardoise ou de minerai de plomb. Cette fosse, percée à une grande profondeur, n’amena aucun résultat, malgré une dépense de plus de 130 000 francs que coûtèrent ces travaux. Il paraîtrait qu’il a été trahi par les ouvriers qu’il avait employés20. Le point où fut placé ce sondage reçut le nom de « Fosse à Charbon ». D’après le dire des personnes âgées de l’époque, les entrepreneurs auraient quitté le pays en annonçant l’existence de la houille, mais sous une épaisseur trop faible pour être exploitée21. Cette dépense inutile, alors que les impôts étaient très importants, provoqua sans doute la colère et la révolte des habitants.

Aucune réforme

Avant la Révolution, chaque seigneur avait sa cour de justice, composée d’un procureur d’office, du bailli et d’hommes de fief, nommé par le seigneur. Le procureur d’office veillait à la sécurité des habitants de sa juridiction, requérait les arrêts de police, la nomination de tuteur aux mineurs, tout ce qui ressort aujourd’hui aux fonctions de commissaire de police et de procureur impérial. Les membres de cette cour de justice devaient prêter serment de s’acquitter de leur devoir de magistrats, de garder et maintenir les droits du seigneur, des femmes veuves, des pupilles, orphelins, de l’Église et d’observer la discrétion. Cette justice seigneuriale a existé jusqu’à la Révolution à Prémont, ce qui est assez curieux. Cet usage, fréquent au moyen-âge, avait disparu avec la création des notaires royaux dont Prémont en avait un depuis environ 167322.

Époque contemporaine

Les Etats de Cambrésis furent supprimés, comme les autres, en 1789. Le Cambrésis devint l’un des huit districts du département du Nord créé en 179023. Prémont fut de manière artificielle rattachée au département de l’Aisne alors que les habitants avaient manifesté le désir de rester dans le même département que Cambrai24. Il est possible que simplement, l’état ne voulût pas une pointe trop aigue que formerait le territoire de Prémont sur la bordure du département du Nord25.

Révolution

Dès 1791, les monarchies d’Europe assistaient avec préoccupation à la Révolution française et au sort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Après la mort du Roi le 21 janvier 1793 et de l’échec de l’ingérence de l’Empereur Léopold II pour sauver la royauté française, la guerre fut déclarée à la maison d’Autriche.

Les armées autrichiennes occupèrent le Hainaut français de 1793 à 1794. L’armée du Nord commandée par le général Pichegru, était en présence des armées ennemies qui venaient de faire capituler Landrecies. Cette place fut ruinée par les Autrichiens et auparavant ils faisaient fréquemment des réquisitions de pailles, d’avoine, de fourrage et de bestiaux dans les environs du Câteau et poussaient quelques fois leurs courses jusqu’à Prémont. L’ennemi voulant encore contraindre les habitants de Prémont à leur livrer ce qu’ils ne possédaient plus, on sonna le tocsin et la population armée de fourches et de fusils, tenta de repousser ces pillards. Un jour, ils vinrent en plus grand nombre, enlevèrent le maire de Prémont, Pierre Dumoutier, le conduisirent à Valenciennes où ils le firent mourir à coups de bâton le 28 février 1794. Son acte de décès confirme qu’il est « décédé pendant l’invasion des ennemis, suite des mauvais traitements éprouvés comme prisonnier. » Pour éviter que de pareils faits se renouvelassent, à Prémont un cantonnement de quatre cents hommes pris au camp de Bohéries fut établi, afin d’aider la population à repousser l’agression de l’ennemi s’il se représentait. Les Autrichiens venant souvent faire des reconnaissances jusqu’au terroir de Prémont, on dut augmenter le poste de Prémont. Ils construisirent des redoutes au moulin de Pierre, à la Maladrerie et au bosquet de Vaux-le-Prêtre. Les rues furent coupées par des tranchées et hérissées de chevaux de frise.

Le 14 avril 1794, différents détachements de troupes françaises en cantonnement dans les villages voisins se trouvaient réunis à Prémont pour une revue générale. Tous les corps étaient réunis au moulin Guillot, les tambours battaient aux champs, la musique jouait des airs patriotiques, quand un chassemanée de Maretz, arriva et demanda à parler au général pour l’instruire de la marche des Autrichiens sur Prémont et Ligny. Bernadotte, général, ministre de la guerre, maréchal de France et futur roi de Suède, commandant alors la 71e demi-brigade, organisa à la hâte la défense, et informa de cette attaque le général Goguet qui était à Bohain. Vers dix-heures, l’ennemi couvrait la chaussée Brunehault. La lutte fut des plus vives et la défense héroïque. Les pièces d’artillerie de la redoute de la Maladrerie suivirent la rue du Calvaire et furent replacées en face de la porte du château. Ces pièces, chargées à mitraille, firent une décharge à bout portant et balayèrent cette rue d’une longueur de deux cents mètres où les Autrichiens marchaient par sections. Tous les artilleurs furent massacrés à l’exception de deux, qui purent s’échapper par la cour du château. Bernadotte n’était éloigné de ces pièces d’artillerie, lors de leur décharge, que de cent mètres, et ne dut son salut qu’à la vitesse de son cheval. Son bataillon fut décimé par les Autrichiens et il s’échappa qu’avec quelques survivant. Après deux jours de vif combat, il fallut céder sous le nombre et se replier sur Bohain. Prémont, faiblement fortifié, fut pris. Les ennemis eurent 4 000 hommes hors de combat, et furieux d’une aussi grande perte, ils livrèrent le village au pillage, à l’incendie et au massacre d’une dizaine d’habitants malades ou infirmes. Ils incendièrent 251 maisons sur 354. La population qui s’élevait à 2100 habitants, tomba à 1200 sans pouvoir dépasser ce chiffre pendant plusieurs années et sans jamais retrouver l’importance qu’était le village sous l’Ancien Régime.

1er Empire

Au milieu du XIXe siècle, au lieu-dit Buisson ardent, le revers d’un chemin laissait apercevoir, sur une longueur d’environ 200 mètres, des ossements humains affleurant les parements du talus. C’étaient les traces d’une vaste inhumation, à la suite d’un engagement meurtrier qui eut lieu en 1815 entre un corps des armées alliées et un détachement français26.

Après la défaite de Waterloo, la France sera occupée. À partir de juillet, 1,2 millions de soldats étrangers (anglais, allemands, russes, autrichiens, suisses, piémontais) cantonnèrent dans plus de 60 départements pour quatre ans. Prémont était une zone occupée par le Royaume-Uni mais très proche de la zone contrôlée par la Prusse. L’occupation était dure : elle donna lieu à des exactions, des pillages, des arrestations, surtout de la part des prussiens27.

Les guerres du premier Empire ne contribuèrent pas à arrêter le déclin de la population de Prémont. En revanche, le gouvernement pacifique de Louis XVIII vint la population remonter sensiblement, à l’aisance renaître chez l’ouvrier tisseur.

Industialisation

Le commerce de mulquinerie existait déjà à Prémont en 1573. Les tisseurs allaient vendre leurs tissus à Cambrai et particulièrement à Saint-Quentin. En 1794, il y avait 150 métiers qui fabriquaient la batiste, la gaze et le linon. Les tisseurs changèrent d’industrie vers 1815 et se mirent le coton. Les tisseurs de Prémont étaient reconnus pour être habiles dans le tissage du calicot et des jaconas. Vers la même époque, vint se monter à Prémont une maison de fabrication pour les châles brochés, laine et soie, 50 métiers étaient occupés à ce genre de fabrication qui dura près de 15 ans et qui fut ensuite presque totalement abandonné. Après la révolution de 1848, est survenu le second empire ; depuis cette époque, la fabrication des tissus languissante à Prémont, sous le gouvernement de Juillet, a repris une activité qui a fait oublier les crises commerciales. Vers 1860, les tisseurs de Prémont étaient recherchés particulièrement par les fabricants de Bohain comme très adroits pour le tissage de la haute nouveauté. Les tissus qui occupaient le plus les ouvriers de Prémont, sont les reps, les orléans, les mérinos, les popelines, les valencias, les brillantines, les barèges, les florentines, les satins laine et soie, les châles nouveautés, le canevas, les grenadines, …

De nouveaux essais pour découvrir de la houille furent faits en 1804 et en 1836, sans plus de succès qu’en 1774. Cette fois, le foret descendit jusqu’à 200 mètres.

Un admirable réseau de chemin de fer desservait presque tous les gros villages du canton de Bohain. Seuls Prémont et Serain, situés sur de fortes ondulations au nord-ouest, n’avaient pas été possibles de faire passer le tortillard. Ils étaient desservis par le lourd omnibus jaune à deux chevaux. La gare la plus proche était à Bohain à 4 kilomètres28.

Presque tous les lieux voisins de St-Quentin, étaient remarquables par l’accroissement de leur population grâce aux développements de leur industrie pour la fabrication des tissus de coton et façon cachemire. Cependant, après la guerre de 1870, la population de Prémont diminuera très drastiquement jusqu’aujourd’hui, perdant plus d’un millier d’habitants en un siècle.

Petite vérole et choléra

En 1851, Prémont comptaient 30 cas de petite vérole, quatre défigurés et un décès. Les communes de Bohain, La Fère et Saint-Gobain offraient des résultats semblables, prouvant qu’elle avait un caractère épidémique qui la rendait redoutable. En 1852, elles ont été épargnées à part Seboncourt.

En 1854, l’épidémie de choléra toucha fortement Prémont. L’état-civil recensa presque 3 fois plus de décès qu’à l’habitude. Pour cette année, 115 décès étaient enregistrés alors qu’en moyenne, il n’y en avait qu’une quarantaine par an. Le maire et l’officier de santé seront récompensaient pour leur dévouement par une médaille de bronze accordée par le département de l’Aisne29.

Guerre de 1870

Après la victoire de Sedan, les Allemands poursuivirent leur offensive. Le 13 septembre 1870, après la prise de Seboncourt par les troupes du 2e corps, les troupes du 1er corps qui étaient censé représenter une armée ennemie, se rabattirent sur la position d’Aisonville. Le lendemain, ces mêmes troupes prient à leur tour l’offensive et cherchèrent à tourner le 2e corps fortement établi dans le village de Montigny-en-Arrouaise. Le but de ce corps d’armée était de couper l’ennemi de sa base d’opérations sur le Quesnoy et de les repousser dans la direction de Cambrai. Le général Loizillon (1er corps) après avoir fait explorer par des patrouilles du 19e chasseurs à cheval, le village de Seboncourt que le 2e corps avait évacué la veille au soir, tenta un vigoureux retour offensif sur le plateau de Montigny. Le soir, les troupes du 1er corps bâtèrent en retraite sur Cambrai, et l’ennemi figuré par une division de huit mille hommes sous les ordres du général Mathelin, alla occuper une ligne passant de Serain à Beaurevoir.

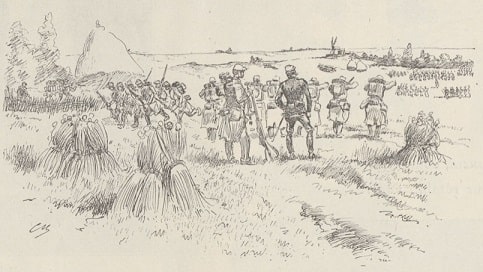

Tirailleurs du 145e, défendant les abords de Prémont (16 septembre)

Le 16 septembre, le général Billot ordonna l’attaque des positions ennemies. Le 1er corps s’engagea le premier et sa division attaqua tout d’abord le village de Prémont, véritable poste avancé de Serain où se tenait le gros des forces adverses. Le village était occupé par un bataillon du 145e de ligne figurant une brigade d’infanterie. Ce bataillon après avoir vigoureusement défendu les abords de Prémont, les hommes faisant un feu rapide, s’étant embusqués derrière des meules d’œillets, était obligé de se replier dans ce village et de le traverser rapidement, la section d’avant-garde ayant mis baïonnette au canon, afin de se replier sur Serain.

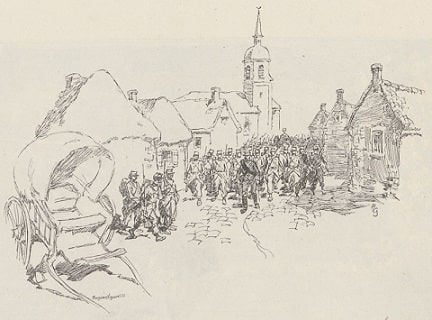

Compagnie du 145e de ligne battant en retraite à Prémont (16 septembre)

À peine, les troupes à manchon blanc (nom de la coiffe de toile entourant leur képi et servant à les distinguer des autres corps) avaient-elles évacué Prémont, que les régiments de la 1re division débouchèrent de ce village ainsi que de ses abords et marchèrent sur Serain : la 1re division essayant de la tourner sur sa gauche par Elincourt, la 2e, au contraire, se préparant à l’aborder de front.

Les échelons de tirailleurs, tout en faisant un feu d’enfer, descendirent rapidement dans la vallée et en remontèrent la pente opposée. Enfin, les tirailleurs de la 2e division du 1er corps atteignirent la chaussée dite « la voie romaine ». L’ennemi se replia dans Serain et tenta de défendre cette importante position. Cependant, les premiers échelons de la 2e division étaient arrivés à peine à une cinquantaine de mètres des premières clôtures et maisons de Serain. Les autres échelons se massèrent rapidement derrière le premier, puis les soutiens, puis les réserves. Une longue ligne d’infanterie qui mesurait plus de douze cents mètres de longueur entoura la partie sud-est de Serain d’un immense arc de cercle. Après ce combat, les ennemis se retirèrent de Prémont et de Serain30.

Le nombre des otages ou des personnes incarcérés soit pour assurer la levée des impôts et des réquisitions était de deux à Prémont. Ils ont été pris par les lanciers de la garde. Ils ont été rachetés pour 7000 francs et remis aux soins du 1er bataillon du 81e au général à Saint-Quentin31. À Prémont, la commune offrait quatre lits et M. Derieux un lit d’officier32.

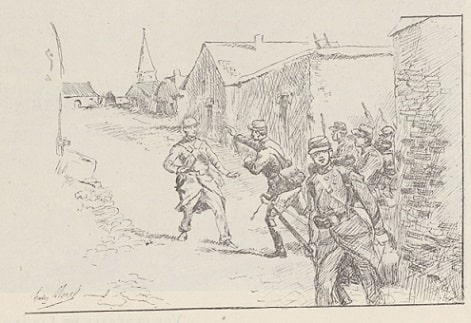

Un tambour fait prisonnier à Prémont par les éclaireurs du 1er de ligne (16 septembre)

Après la victoire de la bataille de Saint-Quentin, le général allemand décida de faire reposer ses troupes, avant de les ramener sur la Somme. La journée du 22 janvier 1871, fut par suite, consacrée à étendre les cantonnements. La 16e division occupa Clary, Maretz, Prémont et Brancourt33.

Première Guerre mondiale

Après la bataille des Frontières du 7 au 24 août 1914, devant les pertes subies, l’État-major français décida de battre en retraite depuis la Belgique. Les Allemands arrivèrent à Prémont le 27 août, l’armée anglaise s’étant repliée le mercredi 26. Ils s’emparèrent du village et poursuivirent leur route vers l’ouest. Dès lors commença l’occupation allemande qui dura jusqu’en octobre34.

À l’approche de l’ennemi une partie de la population quitta le pays. Bon nombre de maisons furent fermées. Les soldats brisèrent alors portes et fenêtres, firent un pillage complet des provisions, des caves, des vêtements de ligne, … À l’arrivée des troupes, plusieurs personnes pensant voir l’armée belge, les regardaient défiler, tout à coup, ils tirèrent sur deux habitants. Ils les tuèrent et jetèrent l’épouvante dans le village. Pendant quatre jours, des armées passèrent sans séjourner, sauf la nuit35.

Plusieurs soldats allemands à Prémont rue de Largillière36

Le 20 septembre 1914, arriva une colonne qui donna l’ordre à tous les hommes de 15 à 45 ans de se présenter à la mairie sous peine être fusillés. Ils terrorisaient la population en menaçant de fusiller ceux qui ne se ne soumettaient pas à leurs ordres. Il fut recommandé à la population de saluer les officiers, même les autos vides. Ce fut pour la population une des journées les plus terribles de la guerre. Plusieurs s’enfuirent en toute hâte et rejoignirent l’armée française de côté de Péronne. Environ 80 se rendirent à l’appel des Allemands ou furent contraints par les soldats de se présenter à la mairie. Ils furent enfermés dans une salle de classe, le soir puis ils furent conduits à pied par des soldats à la gare de Busigny où ils passèrent la nuit. Le lendemain, ils partirent pour l’Allemagne dans des wagons à bestiaux où ils restèrent prisonniers pendant 18 mois37.

Des arrêtés de la kommandantur obligeaient, à date fixe, sous la responsabilité du maire et du Conseil municipal, sous peine de sanctions, la population à fournir : blé, œufs, lait, viande, légumes, destinés à nourrir les soldats du front. Toutes les personnes valides dont les enfants devaient effectuer des travaux agricoles ou d’entretien. En été 1917, les élèves au-dessus de 9 ans devaient travailler : arracher les mauvaises herbes dans les récoltes, cueillir les baies, les mûres, ramasser les glands, … Les garçons durent cueillir les orties, les petites filles durent les effeuiller. Les fillettes étaient mécontentes d’être forcées de travailler ainsi. Chaque jour, plusieurs manquaient à l’appel. En général, les soldats se montraient assez humains envers les enfants, ceux-ci au bout de quelques jours s’habituaient, se familiarisaient avec ceux qui étaient logés dans la maison.

En septembre 1918, l’offensive des Alliés sur la ligne Hindenburg porta ses fruits, les Allemands cédèrent du terrain peu à peu. Après la sanglante bataille de Montbrehain remportée par l’armée australienne, c’étaient les Britanniques et les Américains qui avaient continué la lutte contre les Allemands. Par ordre de l’autorité allemande, la population de Prémont a dû évacuer le 1er octobre 1918. La 30e division américaine, comprenant des troupes de la Caroline du Nord et du Sud et de Tennessee, sous le commandement du général Lewis, délivra le village le 8 octobre après de durs combats. Un mémorial de la libération fut érigé à Prémont en 1923.

Les troupes de la « 30th Infantry Division » américaine avancent sur le village de Prémont, le 8 octobre 191838

Le village fut bombardé et subira quelques dégâts, un bon nombre de maisons furent entièrement ou en partie démolies comme l’église, mais beaucoup moins que les villages voisins de Brancourt-le-Grand et de Montbrehain. Derrière les versants de Prémont, tout le corps de cavalerie anglaise se tenait prêt, avec de nombreuses batteries, pour se lancer dans la trouée et pour aller couper les communications entre le Cateau et Valenciennes. Les Anglais restèrent jusqu’au mois de mars 1919.

Après la fin de la guerre, peu à peu, les habitants évacués revinrent peu à peu, mais la population n’était que de 950 en 1921 alors qu’il y avait plus de 1312 âmes en 1911. À Noël 1918, il n’y avait qu’environ 300 habitants.

Prémont immédiatement après sa capture par la 30e division américaine, le 8 octobre 191839

Vu les souffrances endurées par la population pendant les quatre années d’occupation et les dégâts aux constructions, le ministre de la guerre cita à l’ordre de l’armée la commune et elle s’est vu décerner la Croix de guerre 1914-1918 le 17 octobre 1920.

Patrimoine et culture locale

Château de Prémont

Prémont possédait anciennement un château-fort. Cette forteresse importante, dans les temps éloignés, fut réparée en 1094, par le seigneur de l’époque Gilles de Prémont lors des ligues qui eurent lieu au sujet du successeur de Gérard II à l’évêché de Cambrai. Il mit le château en état de défense pour lutter contre le peuple et le clergé, qui avaient chacun leur candidat à cette succession.

Le château avait dû être démoli en 1553, par les troupes de Henri II. Un gisement d’ossements, sur une longueur de 100 mètres recouvert de 30 centimètres de terre, au pied de l’ancien château indiquerait en ce lieu une action meurtrière.

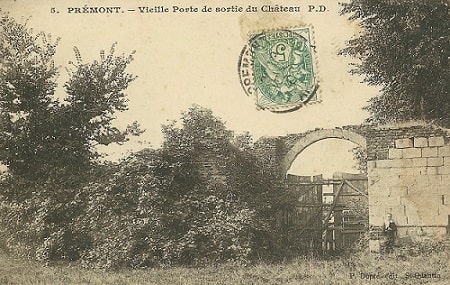

Vieille Porte de sortie du Château

Nicolas Le Sart le fit reconstruire, vers 1620, à peu de distance des vieux donjons ruinés. Une superbe maison de campagne fut habitée par la famille de Le Sart, jusqu’au 18 avril 1794, où elle fut réduite en cendres et presque entièrement démolie par les Autrichiens.

Au milieu du XIXe siècle, il ne restait qu’un large fossé au nord et celui à l’ouest était presque entièrement comblé. Aujourd’hui, il ne reste que du château du XVIIe siècle la tour-pigeonnier ou colombier, qui fut récemment restaurée.

Tour-pigeonnier

Église Saint-Germain

L’église placée sous le vocable de saint Germain, évêque de Paris, mort en 576, a été construite en plusieurs fois. Avant d’être presque totalement détruit lors de la Première Guerre mondiale, la tour de forme rectangulaire offrait des propositions assez régulières. Elle était en pierres de taille, ainsi que tout le corps de l’église, à l’exception du portail qui était en grès. Elle était surmontée d’un dôme avec flèche. L'ancienne église était ornée sur sa façade de deux panonceaux raccordés, dont l’un aux armes des comtes de Flandre et l’autre aux armes de Louis de Luxembourg, ce qui laisserait à supposer que la construction de la tour de l’église remonterait au XIIIe siècle, sous Baudoin III, comte de Flandre, qui possédait Prémont. Le panonceau aux armes de Louis de Luxembourg indiquerait que la tour aurait été réparée par lui. L’écusson aux armes de la famille de Le Sart, qui fut sculpté probablement lors des travaux de 1739, est encore conservé au pied de l’église.

L'ancienne Eglise de Prémont

Après la guerre de Cents Ans, le pays était ruiné au point de ne pas pouvoir entretenir les édifices religieux. Le chœur de l’église de Prémont était tombé en ruine. Les habitants étant trop pauvres pour le reconstruire, elle sollicita le concours du chapitre de la collégiale de Saint-Quentin. Le 19 avril 1531, un accord fut signé au sujet des réparations à faire et celles qui adviendra. Le chœur devra être reconstruit de même hauteur que précédemment, il y aurait trois verrières et quatre arcs-boutants.

En 1581, l’église de Prémont fut presque entièrement détruite par le feu lors des guerres de religion. Le chœur fut aussi fortement endommagé, ce qui nécessita, en 1613, de nouvelles réparations.

En 1739, le clocher de l’église fut reconstruit. Les bas-côtés de l’église furent construits ainsi que la nef en 1773. La carrière du bois de Fervaque a fourni les pierres nécessaires à la construction des bas-côtés de l’église. Le 1er décembre, fête de la Saint-Eloy patron du diocèse, le prêtre bénit l’église qui a été reconstruite depuis les deux portes collatérales jusqu’aux demi-piliers attenants le chœur.

Pendant la Révolution, après le passage des Autrichiens, l’église était presque le seul bâtiment qui avait échappé aux ravages et aux flammes.

Il existait, sous le chœur, des cryptes qui servaient jadis à inhumer les seigneurs du lieu. Ces cryptes ont été ouvertes la dernière fois le 22 frimaire an XII (le 14 décembre 1803) pour recevoir les restes de la dernière chatelaine, Marie-Charlotte-Josèphe-Nicole Petit, veuve de Charles-François De Sart, dernier seigneur de Prémont.

Le 17 juillet 1865, le deuxième ouragan de l’année, d’une grande violence, venant de l’ouest par la vallée de l’Omignon ravagea une nouvelle fois le canton du Catelet, touchant également Saint-Quentin. Une souscription fut organisée dans l’arrondissement de Saint-Quentin pour venir en aide aux victimes40. À Prémont, la flèche de l’église fut renversée.

L’ancienne église fut détruite lors de la Première Guerre mondiale en octobre 1918 à cause d’une mine allemande. Un bâtiment fut requestionné ou construit en attendant la construction de la nouvelle église qui fut érigée en 1929.

L'Eglise de Prémont détruite

Moulin à vent

Le moulin à vent de Prémont bâti sur La Mothe, près le chemin de Clary, fut renversé et incendié par les troupes de Lahire de Charles VII, le 21 septembre 1433. Les villes d’Apre, Beaurevoir, Clary et Ligny subirent aussi ces ravages.

En 1581, les habitants de Prémont furent privés de leur moulin, car il fut détruit par les orages et les vents de Pâques. En 1586, ils présentèrent ainsi que les habitants de Troisville et Bertry une requête à leur roi, qui était à cette date Henri II, pour reconstruire le moulin banal. Ils étaient exposés à être pillés sur les chemins par des brigands en allant aux moulins étrangers, et seraient contraints d’abandonner leurs demeures et de laisser leurs villages déserts et inhabitables, si leurs moulins n’étaient pas rétablis. Les moulins furent érigés.

Au milieu du XVIIIe siècle, Prémont avait environ 2000 habitants et son moulin ne pouvait plus suffire pour moudre le grain nécessaire à une population aussi nombreuse. De plus, le meunier rendait une farine mal faite et les habitants étaient obligés, quand il ne possédait pas de chevaux, de porter sur le dos leur sacoche de blé aux moulins voisins. Les meuniers de Maretz et d’Avelu s’offraient de prendre le blé chez les particuliers et de leur ramener en farine mieux faite qu’au moulin de Prémont. La commune de Prémont tenta de se soustraire à la banalité du moulin de son seigneur, prétendant qu’elle était en droit d’aller moudre où bon lui semblait. Les meuliers de Prémont et d’Avelu, prenant exemple sur les habitants d’Elincourt qui plaidaient depuis plusieurs années contre leur seigneur, présentèrent une requête aux mayeurs et échevins de Prémont, afin de contester le droit de banalité dont jouissait le seigneur. Ils décidèrent qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur ce droit, qu’ils ne connaissaient pas les droits du seigneur, ni ceux de la communauté. Leur requête fut donc renvoyée au grand bailli du palais archiépiscopal de Cambrai. Par une sentence rendue le 7 mars 1748, il priva provisoirement le seigneur de Prémont de la banalité qu’il défendait. Mais ce ne fut que le 2 avril 1753, qu’un arrêt rendu par le Parlement de Flandre siégeant à Douai confirma le seigneur dans sa possession et condamna les habitants aux dommages, intérêts. Il obtint gain de cause en produisant la requête par laquelle les habitants suppliaient en 1586 le roi de leur faire construire un moulin banal et il était inscrit qu’aucunes aultres personnes ne pourront aller moudre bled ni autres grains à aultre mollin que le mollin de cette seigneurie41.

En 1847, le moulin à vent de Prémont, qui était probablement entièrement en bois, fut démoli et reconstruit immédiatement à quelques mètres de distances et avec les mêmes matériaux, mais sur le territoire de Serain. Le meunier demanda ensuite à être exempté pendant deux ans de la contribution foncière afférente au moulin nouvellement reconstruit. Sa demande passa le 29 juin 1850 devant le Conseil d’État et il obtint gain de cause42.

Hôpital de la Maladrerie

Prémont possédait autrefois un hôpital-prieuré ou maladrerie, antérieur sans doute au XVIe siècle. La rue de la Maladrerie indique l’emplacement où il était situé.

Une copie de l’acte de vente de l’hôpital de Prémont, fait en 1573, qui était conservée dans les archives communales, faisait mention que Nicolas Poulaine, écuyer de cuisine du roi de Navarre, comme gouverneur et administrateur des biens et revenus de l’Hôtel-Dieu de Prémont, vendit les droits qu’il avait sur cet hôpital à un nommé Pierre Thellier, pour la somme de cent trente livres de France. À sa charge de faire sortir Vinceant Leducq pour n’avoir pas rempli ses engagements comme bailleur des biens et revenus de cet hôpital, ne pas avoir entretenu le bâtiment servant à héberger les pauvres passants, ne pas l’avoir suffisamment garni de lits et de couchettes et en plus avoir négligé d’entretenir les ustensiles nécessaires à l’usage de cette maison. Il était tenu de faire dire trois messes basses par semaine. Pierre Thellier n’ayant pas non plus rempli ses engagements, fut remplacé peu d’années après par Quentin Legrand. Ce nouvel administrateur étant venu à mourir, le Roi par sa lettre patente du 20 avril 1583, pourvoit à son remplacement en nommant Gallois Legrand, un de ses fauconniers, administrateur des biens et revenus de l’hôpital et maladrerie de Prémont et le chargea de nourrir, entretenir et alimenter les pauvres malades qui seraient reçus dans cet asile.

Pour obvier à ces inconvénients, Jérôme Sart, seigneur de Prémont, fit don le 15 septembre 1606, des revenus et émoluments des biens de l’hôpital aux pauvres habitant de Prémont. Le bâtiment servait qu’à héberger quelques passants, le plus souvent des vagabonds, au lieu d’y recevoir les malades pauvres et sans ressources. En 1686, les chevaliers de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, obtinrent un jugement de la chambre royale, séant à Paris, qui les mit en possession de l’Hôtel-Dieu de Prémont. L’hôpital et son jardin furent loués aux curés qui se succédèrent jusqu’à la révolution pour douze florins par an, et deux messes basses de fondation furent dites toutes les semaines jusqu’à 1789.

En 1693, il fut fait une distribution de bois aux vieillards, des nourrices étaient payées pour élever les enfants abandonnés et les orphelins pauvres, un prédicateur recevait soixante florins pour annoncer la parole de Dieu aux administrés, des vêtements chauds pour les vieillards, du linge blanc pour les malades, venaient aussi contribuer au soulagement des malheureux. Un médecin ou chirurgien était en outre attaché à cet établissement pour donner ses soins aux malades assistés. Il livrait aussi les médicaments. Un mémoire de chirurgien des pauvres, présenté à l’administration desdits biens, en 1731, fixait le prix de la saignée à cinq sols, ses visites à deux sols et demi.

École

C’est à partir du 2 octobre 1746, qu’il fut créé une maîtresse d’école à Prémont. Marie-Jeanne Bera, dame d’école comme on disait alors, recevait huit florins pour avoir tenu des enfants pauvres. Elle reçut 10 livres sur le bien des pauvres en 176543.

Au milieu du XIXe siècle, Prémont possédait une école de garçons et une de filles. En 1865, le Conseil municipal reconnaissant l’urgence de maisons d’école appartenant à la commune vota une imposition extraordinaire pour subvenir à la construction de deux classes. À cette date, les instituteurs avaient une indemnité de logement pour se procurer des locaux plus ou moins convenables. Le nombre des enfants qui fréquentent les écoles, laissait beaucoup à désirer. Sur 120 garçons de sept ans, jusqu’à douze ans, 75, seulement, la fréquentaient et encore pas très régulièrement et sur 115 filles du même âge, 65 y vont et encore irrégulièrement. Les causes principales pour lesquelles les écoles n’étaient pas plus fréquentées, c’était qu’un certain nombre d’enfants de parents pauvres, étaient employés aux travaux des champs ou de la ferme et le plus grand nombre au tissage, à tramer ou à dévider.

A gauche, l'école des garçons, au centre la mairie et à droite l'école des filles

Durant la Première Guerre mondiale, des centaines de soldats allemands s’installèrent dans les salles de classe. L’école fut fermée pendant la 1re quinzaine de juin 1916, de novembre 1916 à mai 1917, de novembre 1917 à mai 1918 et de septembre 1918 à février 1919. Le 1er janvier 1917, le maire reçut l’ordre d’évacuer la mairie et les locaux scolaires. Les Allemands avaient besoin des bâtiments pour y établir un lazaret. Les maîtresses durent chercher un logement et des salles de classe furent installées l’une dans une grange et les autres dans un atelier de broderie44. Aujourd’hui, l’école existe toujours.

Chapelle de Notre-Dame des sept-douleurs

La chapelle de Notre-Dame des sept-douleurs a été construite vers 1840 à l’extrémité de Prémont par l’abbé Gret. Le nom a été donné pour représenter les sept douleurs de la Vierge Marie. Les habitants y venaient pour demander son aide contre toutes les douleurs. Elle fut érigée au même emplacement d’une autre chapelle détruite lors de la Révolution qui servait de lieu de pèlerinage très fréquenté dans les temps immémoriaux. L’ancienne bâtisse aurait été édifiée grâce aux dons des habitants, suite à la mort de 58 personnes de Prémont, décès dus à une épidémie de peste. D’après les registres paroissiaux, il s’agirait de la Chapelle de Saint-Hubert.

Chapelle de Notre-Dame des sept-douleurs

Tous les troisièmes dimanches de septembre, même encore aujourd’hui, ont lieu une procession entre l’église et la chapelle distancées de 1,5 kilomètres. Il pouvait y avoir jusqu’à 5000 personnes sur une longueur de 500 mètres. Il y avait des cavaliers, des écoliers, les porteurs des statues et de bannières. Les personnes avaient des costumes très riches et étaient accompagnées par le clergé des villages avoisinants. Le tout était escorté par une fanfare avec des chants et des musiques.

Prémont British Cemetery

Prémont British cemetery est un cimetière qui contient 536 victimes du Commonwealth de la Première Guerre mondiale dont 8 non identifiées et 36 victimes allemandes dont 2 non identifiées. Il y a ainsi 572 sépultures dont 521 soldats du Royaume-Uni, 6 du Canada, 7 d’Australie, 1 d’Inde, 1 d’Afrique du Sud et 36 d’Allemagne.

Prémont British cemetery

Il a été construit et utilisé par quatre postes d’évacuation sanitaire (les 20e, 50e, 55e et 61e) qui sont arrivées à Bohain en octobre 1918 et ils ont été fermés au mois de décembre suivant. Quelques années plus tard, 165 tombes y ont été ajoutées provenant du cimetière militaire de la gare de Bohain (155), du cimetière communal de Seboncourt (6) et d’Honnechy (4). Il a été conçu par Charles Holden sur la route de Bohain.

Mémorial de la libération

Le 29 avril 1923, il fut inauguré dans trois villages Bellicourt, Prémont et Brancourt-le-Grand, des monuments commémoratifs de la délivrance de ces villages par les troupes américaines. Des discours seront prononcés par les maires de ces villages et le major C. H. Wash, de l’ambassade américaine. Ces monuments ont été élevés par les soins de l’Etat de Tennessee, dont les troupes (la 30e division), prirent en ces points les lignes allemandes, le 29 septembre et le 8 octobre 191845.

Ce monument a été élevé en l'honneur des troupes du 117e régiment d'infanterie 59e brigade 30e division de l'armée américaine qui ont bravement reconquis ce village et ont délivré ces habitants de l'invasion allemande le 8 octobre 1918

Sources et références

Principale source : Notice historique et statistique sur Prémont par G. ASSELIN, couronnée par la société académique de Saint-Quentin, 1866.

- ↑Dictionnaire topographique de la France

- ↑Le préhistorique, antiqué de l’homme par Gabriel de Mortillet, 1883, p. 267

- ↑Annales de la Société géologique du Nord, annales XXXVIII, 1909, p. 395

- ↑Antiquités et monuments du département de l’Aisne, 1877-1882

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_Brunehaut

- ↑La Revue septentrionale, 12e année, n°11, 5 novembre 1906, p 336

- ↑Note sur quelques fouilles faites à Prémont en 1863, par M. Bénard

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Soissons_(486)

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_au_Moyen_%C3%82ge#L'Aisne_sous_les_rois_m%C3%A9rovingiens

- ↑Etudes sur d’anciens lieux de sépultures dans l’Aisne - 1880

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_d%C3%A9partement_de_l%27Aisne_durant_l%27Antiquit%C3%A9#Premi%C3%A8res_implantations_germaniques

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambr%C3%A9sis#IXe_si%C3%A8cle

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambr%C3%A9sis#Xe_si%C3%A8cle

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Nord-Pas-de-Calais#La_guerre_de_Cent_Ans

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Nord-Pas-de-Calais#Charles_Quint

- ↑La Semaine religieuse du diocèse de Cambrai

- ↑Histoire de Cambrai et du Cambrésis

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9s_de_Nim%C3%A8gue

- ↑La manœuvre de Denain

- ↑Archives départementales de la Somme, cote 1C1521

- ↑Annales de la Société géologique du Nord

- ↑Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambr%C3%A9sis#%C3%89poque_moderne

- ↑Revue de géographie 1894

- ↑La formation du département de l’Aisne en 1790

- ↑Mémoires de la Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture & industrie de Saint-Quentin

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_%C3%A0_la_fin_du_Premier_Empire

- ↑Publications sur le Vermandois - 1913

- ↑Caractère endémique que la petite vérole avait offert

- ↑Le monde illustré du 27 septembre 1890

- ↑Campagne de l’armée du Nord en 1870-1871

- ↑Journal officiel de l’Empire français

- ↑La guerre dans le Nord (1870-1871)

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mont#Histoire

- ↑Documents sur l’occupation allemande renvoyés par les instituteurs de communes du département de l’Aisne

- ↑Archives de l'État du Bade-Wurtemberg, Archives de l'Etat Sigmaringen

- ↑Documents relatifs à la guerre 1914-1915. Rapports et procès-verbaux d’enquête de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi en violation des droits des gens (décret du 23 septembre 1914). Présenté le 8 mars 1915 au président du conseil

- ↑Imperail War Museums

- ↑Imperail War Museums

- ↑https://fr.wikipedia.org/wiki/Hargicourt_(Aisne)#Climat

- ↑Mémoires de la société d’émulation de Cambrai

- ↑Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, p 625

- ↑Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790

- ↑Documents sur l’occupation allemande renvoyés par les instituteurs de communes du département de l’Aisne

- ↑L’action française du 29 avril 1923